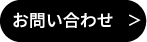

開催日:2025年3月14日(金)

参加者:4名

2025年4月から「省エネ基準適合義務化」がスタートします。今回の勉強会では、この義務化の背景や影響について学び、今後の改正や動向についても注視する必要がありそうです。

省エネ基準適合義務化の背景(目的)

- 2050年カーボンニュートラルを実現するため

- 住宅や建築物の省エネルギー性能向上

- 消費者の光熱費削減と住環境の向上 など

省エネ基準の概要

省エネ基準とは

建築物のエネルギー消費を抑え、また、エネルギー消費性能を向上させるための基準

評価ポイント🔻

①外皮性能(建物の外壁・屋根・床・窓など、外気と接する部分の断熱性や遮熱性を示す指標)

②一次エネルギー消費量(冷暖房・給湯・換気・照明などのエネルギー消費効率を向上させることを求めるもの)

この基準を満たすことで、住宅や建築物の省エネルギー性能が向上し、結果として電気代の削減にも繋がる

適用範囲

これまでの省エネ基準は、主に延べ床面積が300m²以上の非住宅建築物に適用されていましたが、2025年4月以降は、新築の住宅・非住宅を問わず、すべての建築物が対象となります。つまり、今後は小規模な住宅や店舗も省エネ基準に適合する必要がある

住宅と非住宅で基準が異なる理由

住宅…居住者の快適性を確保するため、断熱性や冷暖房効率が重視される

非住宅…オフィスや商業施設など、用途ごとにエネルギー消費の特性が異なるため、設備ごとのエネルギー管理が求められる

BEI(Building Energy Index)とは

BEIとは、建物の一次エネルギー消費量の評価指標

計算式:BEI= 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量

評価基準:BEI≤ 1.0→省エネ基準適合

BEI> 1.0→省エネ基準不適合(改善が必要)

・高性能住宅(ZEHなど)ではBEIが0.8以下を目標とする場合もあり

・設計一次エネルギー消費量とは設計した建物のエネルギー消費量を一次エネルギー換算した値

・基準一次エネルギー消費量とは国の省エネ基準に基づいた標準的な建物のエネルギー消費量

義務化による影響

建築業界への影響🔻

・省エネ設計や高性能設備の導入が必須になり、設計や施工の負担増加、また設計や施工のコストの増加

・省エネ基準に適合する建材や設備の需要が増え、市場の変化が予想される

消費者のメリット🔻

・省エネ性能が高い住宅は冷暖房費の削減に繋がり長期的に家計に優しい

・断熱性の向上により、室内環境がよくなる(夏涼しく、冬暖かい)

・省エネ住宅は将来的に資産価値が高くなる可能性もある

今後の課題と展望

中小工務店・設計者への対応支援🔻

新たな基準に適応するための教育や技術支援が必要、また施工コストの増加に対する補助制度の整備が求められる

今後の動向🔻

近い将来、省エネ基準はさらに厳格化される可能性がある、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及が進むと、より高い省エネ性能が求められることになるでしょう

まとめ

2025年4月以降、新築建築物の省エネ基準適合が義務化され、日本の省エネルギー化が加速します。これにより環境負荷が低減し、建築業界や消費者にもメリットがあります。今後の詳細な基準や運用方法に注目し、準備を進めましょう。

感想

省エネ住宅の普及による環境負荷の低減や光熱費削減のメリットを感じる一方で、建築コストの増加や設計の負担も課題なので、補助制度を活用しながら、今後の動向をしっかり追っていくことが重要だと思いました。

住宅だけでなく、工場や倉庫など会社用の社屋なども省エネ基準が適応されるとなると、性能的には「遮熱シート」が効果を発するのですが、遮熱シートが素材として省エネ基準の計算ができる素材に登録されていないため、遮熱シートを使うメリットがないと考える人も多いかもしれません。しかし、建築後に永久にかかるエアコン代等の光熱費の事を考えると、新築時にこそ「遮熱シート」が必要だと感じました。

参考にしたサイト

国土交通省 建築物省エネ法のページ

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shoenehou.html

住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム

https://house.lowenergy.jp/

これまでの勉強会一覧🔻画像クリックで記事を読む